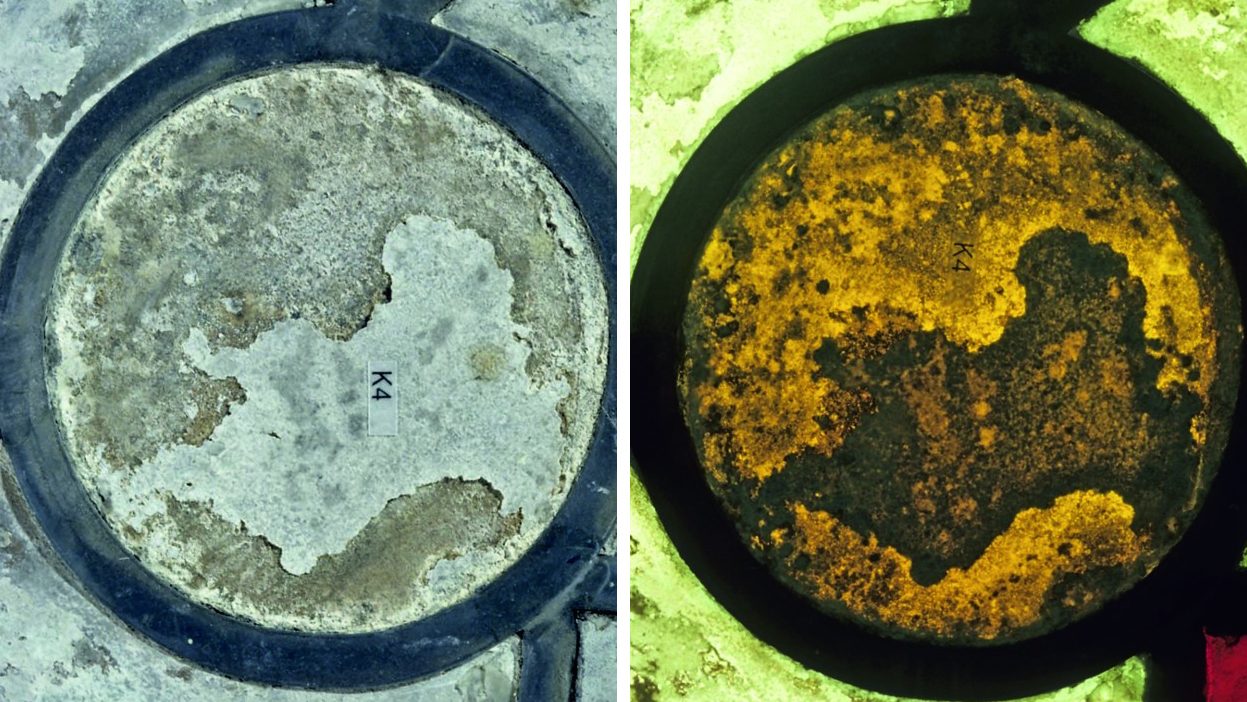

Auch die Bemalung eines Fensters bleibt davon nicht verschont. Zwar befindet sie sich hauptsächlich auf der Innenseite und ist der Bewitterung deshalb nicht unmittelbar ausgesetzt, jedoch greift Kondenswasser die Malfarben, lineare Konturen sowie modellierende Lasuren und Überzüge, an. Diese zersetzen sich zunehmend und fallen schließlich ab. So kann die künstlerische Aussage eines Fensters gänzlich verloren gehen, selbst bei neuzeitlichen Glasmalereien.

Die Außenschutzverglasung – ein notwendiger Eingriff

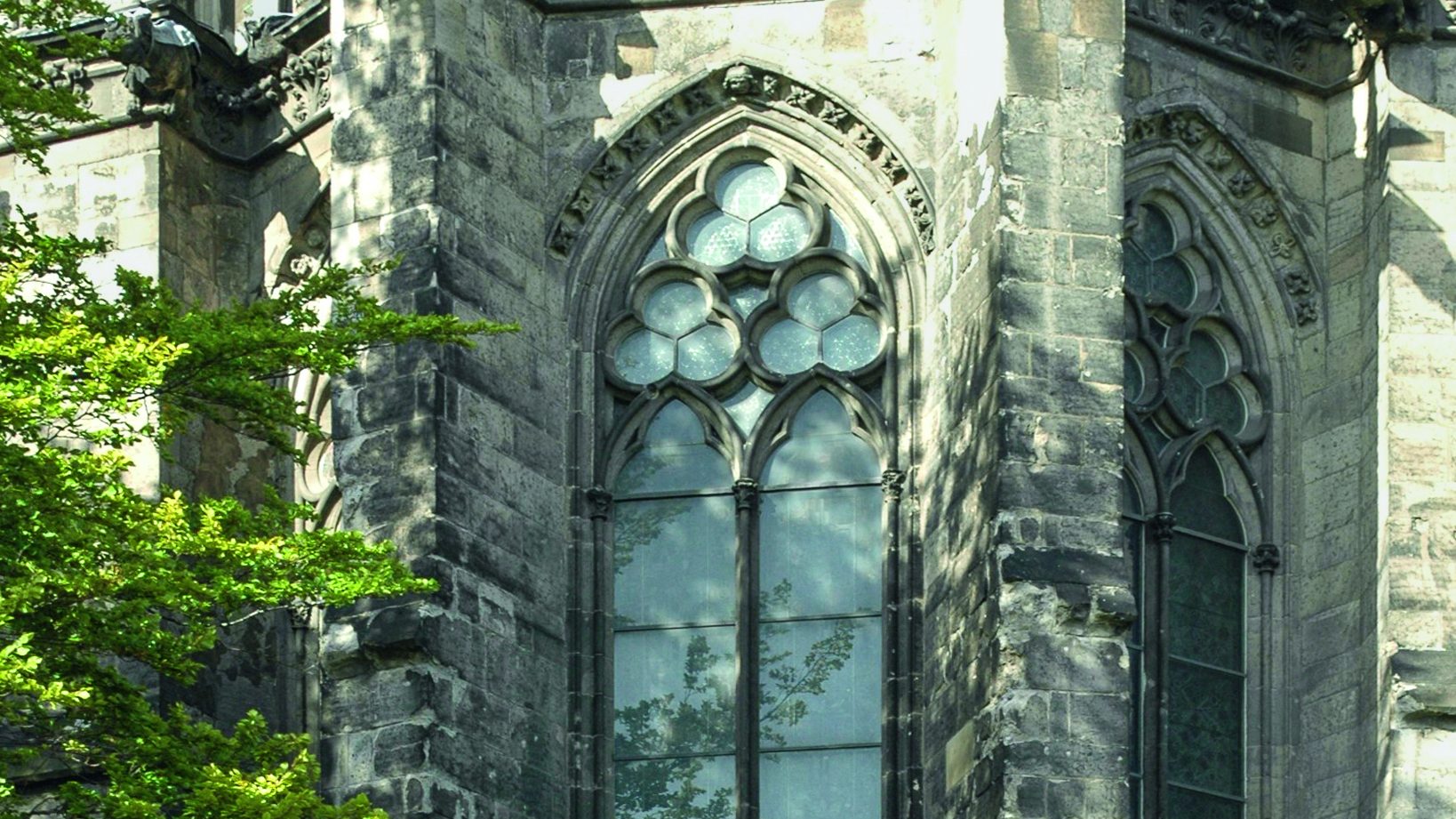

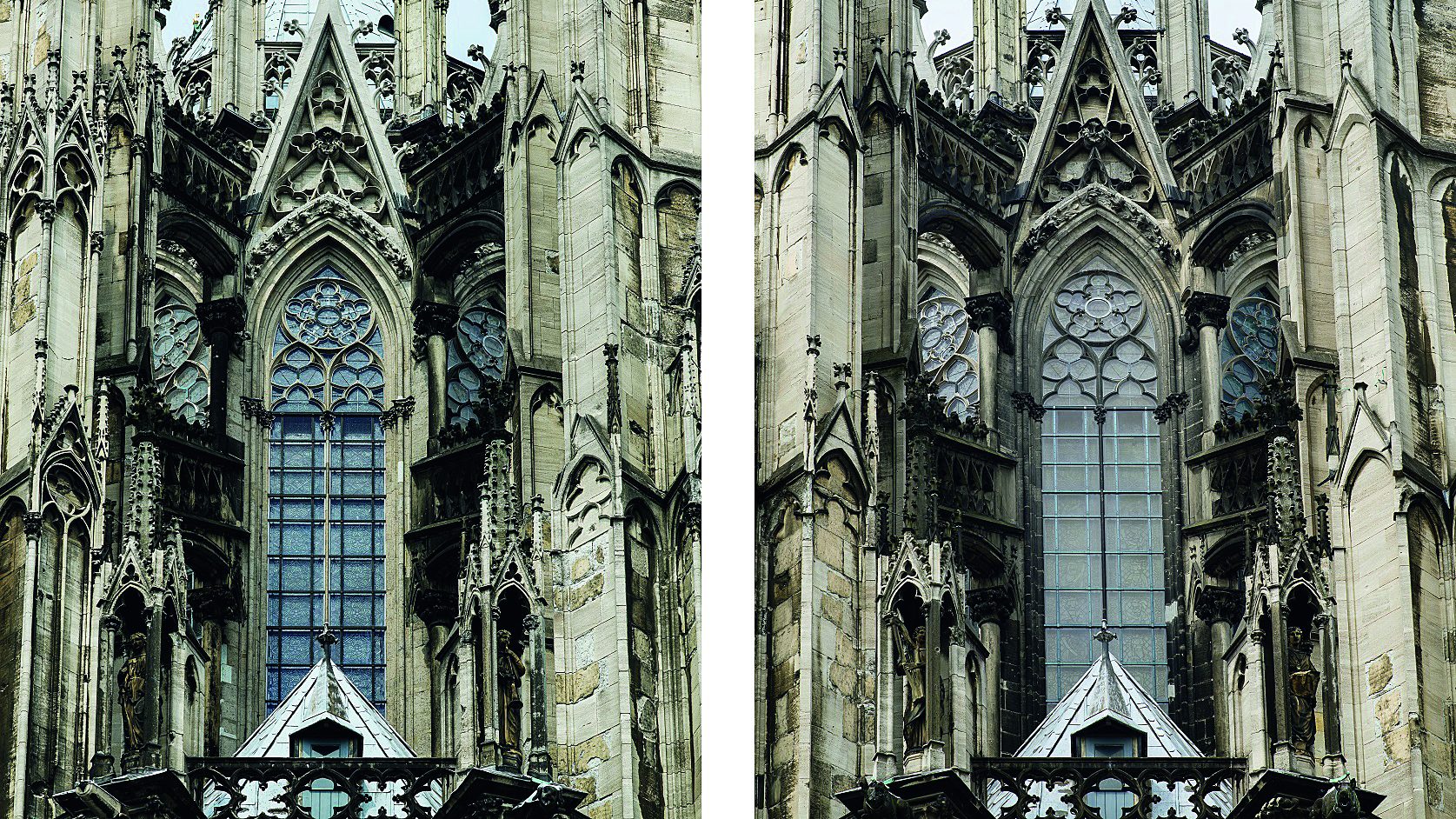

Die wichtigste Schutzmaßnahme für historische Glasmalereien ist daher eine Außenschutzverglasung. Sie wird anstelle der Originalfenster in die Laibungsnut eingebaut und übernimmt fortan die bautechnische Aufgabe als Klimascheide. Das Glasgemälde wird mit einigen Zentimetern Abstand innenseitig so vor die Schutzverglasung montiert, dass die notwendige Luftzirkulation stets gewährleistet ist. Dies bedeutet einen herben Eingriff in die Gestaltung gerade von gotischen Bauten wie dem Kölner Dom, denn die Bleiverglasung, die gliedernde Eisenkonstruktion der Fensteröffnung und die umgebende Laibung des Steinwerks gehören zum unverwechselbaren Außeneindruck.

Eine Außenschutzverglasung ist daher immer ein Kompromiss. Doch ist ihr Einbau die einzig wirksame Maßnahme, um historische Glasmalereien zu erhalten und vor weiteren substanziellen Verlusten zu bewahren. Auch die Wirksamkeit einer aufwändigen Restaurierung und die Lebensdauer eingesetzter Materialien wie etwa Klebstoffen werden verlängert. Zudem schützt die Verglasung vor mechanischen Beanspruchungen durch Windlasten, Schall- und Druckwellen bei Konzerten, Vandalismus oder auch Feuerwerkskörpern. Nicht zuletzt bedarf auch die Haltekonstruktion eines Fensters des Schutzes. Dies gilt zum Beispiel für die Chorobergadenfenster des Kölner Domes, die mit der mittelalterlichen, handgeschmiedeten Standeisenkonstruktion noch über eine authentische Befestigung für die Bleiverglasungen verfügen.

Um für solche Zwecke Schutzgläser anbringen zu können, ist der Aufbau einer Unterkonstruktion nötig. Dazu wurde im Falle der Chorobergadenfenster 2003 ein System mit Klammer- und Spreiztechnik eingesetzt, das kein Anbohren von umgebenden Bauteilen erfordert. Diese Unterkonstruktion ist von außen montiert und bildet die mittelalterliche Haltekonstruktion mit modernen, witterungsbeständigen Materialien und Schraubverbindungen nach. Sie verdeckt zwar je nach Blickwinkel kleine Teile des steinernen Gewändes sowie die mittelalterliche Eisenkonstruktion. Die Hauptansicht vom Innenraum her bleibt jedoch unverändert, denn die originale Verglasung bleibt in ihrer ursprünglichen Position.

Schutzglas beeinflusst auch die ästhetische Wirkung

Für die Funktionalität von Schutzverglasungen hat ihre optische Gestaltung keine ausschlaggebende Bedeutung. Sie muss dicht und die Belüftung richtig konzipiert sein. Ihre Außenwirkung ist jedoch eine wichtige ästhetische Frage. So gibt es Schutzverglasungen als Bleiverglasung mit Rechteck- oder Spitzrautenverbund oder einem der Originalverglasung entsprechenden Linienverlauf. Diese Bleilinien sind jedoch auch von innen, durch das Original hindurch, zu sehen und können das Gesamtbild stören.

Der Kölner Dom erhielt 1980 seine erste Schutzverglasung. Dombaumeister Wolff hatte sich dabei bewusst für monolithische Scheiben entschieden – eine rein technische Lösung, die den Blick auf das dahinter befindliche Original zulässt, sodass sich dem Betrachter der Zweck der Schutzverglasung unmittelbar erschließt. Die am Dom eingesetzten Float-Verbundsicherheitsgläser haben jedoch den Nachteil, dass sie ungebrochen reflektieren.